"LA STORIA DELLA BASILICA DELL'IMPRUNETA"

Testo di Rosanna Caterina Proto Pisani della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Firenze.

Il Santuario di Santa Maria all'Impruneta è uno dei santuari mariani più celebri della Toscana. La sua fama si fonda sul culto della veneratissima Immagine della Vergine e del suo miracoloso ritrovamento.

La tradizione narra che la Sacra Immagine della Vergine, dipinta dall'Evangelista Luca, venne portata in Toscana da San Romolo e dai suoi seguaci, i quali, a causa delle persecuzioni, la seppellirono per nasconderla.

La tradizione del ritrovamento della Madonna ha la sua prima redazione scritta nella cronaca del Pievano Stefano Buondelmonti e il suo prototipo iconografico nel bel bassorilievo in marmo di un ignoto scultore fiorentino della metà del Quattrocento, un tempo paliotto dell'altare della Madonna, attualmente custodito nel Museo del Tesoro.

Essa narra che molti anni dopo, a seguito del fallito tentativo di costruire una cappellina dedicata alla Madonna sul monte delle Sante Marie - dal momento che le mura innalzate durante il giorno si disfacevano durante la notte - si decise di affidare la scelta del luogo per l'erezione del tempio ad una specie di “giudizio divino”, aspettando un segnale dai buoi che portavano le pietre per la costruzione. I buoi si inginocchiarono nel punto in cui sorge l'attuale chiesa: si cominciò a scavare e si udì ad un colpo di vanga più vigoroso il lamento della Vergine, che finalmente venne ritrovata.

La tradizione narra che la Sacra Immagine della Vergine, dipinta dall'Evangelista Luca, venne portata in Toscana da San Romolo e dai suoi seguaci, i quali, a causa delle persecuzioni, la seppellirono per nasconderla.

La tradizione del ritrovamento della Madonna ha la sua prima redazione scritta nella cronaca del Pievano Stefano Buondelmonti e il suo prototipo iconografico nel bel bassorilievo in marmo di un ignoto scultore fiorentino della metà del Quattrocento, un tempo paliotto dell'altare della Madonna, attualmente custodito nel Museo del Tesoro.

Essa narra che molti anni dopo, a seguito del fallito tentativo di costruire una cappellina dedicata alla Madonna sul monte delle Sante Marie - dal momento che le mura innalzate durante il giorno si disfacevano durante la notte - si decise di affidare la scelta del luogo per l'erezione del tempio ad una specie di “giudizio divino”, aspettando un segnale dai buoi che portavano le pietre per la costruzione. I buoi si inginocchiarono nel punto in cui sorge l'attuale chiesa: si cominciò a scavare e si udì ad un colpo di vanga più vigoroso il lamento della Vergine, che finalmente venne ritrovata.

Notizie certe sulla fondazione della chiesa, che all'origine era una pieve, si hanno solo a partire dall'XI secolo. La testimonianza più antica è la lapide - murata accanto alla porta d'ingresso - della consacrazione avvenuta il 3 gennaio 1060 ad opera del cardinale Umberto di Selva Candida e di papa Niccolò II, già vescovo di Firenze. Il ritrovamento dell'impianto romanico della chiesa, durante i lavori di ricostruzione dopo le distruzioni dell'ultima guerra, conferma questa datazione. Romaniche sono anche la cripta, situata sotto la zona centrale del presbiterio, e la massiccia torre campanaria merlata.

In questo periodo la chiesa venne strutturata sul modello delle chiese conventuali toscane caratterizzate da principi di razionalità e spaziosità con lo scopo di ospitare i pellegrini.

Al tempo del Pievano Stefano risale la costruzione del chiostro grande e degli ambienti della canonica.

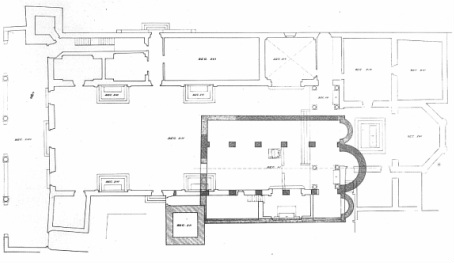

Gli interventi rinascimentali sul complesso di Santa Maria, divenuta nel frattempo Propositura, si devono al vescovo Antonio degli Agli, celebre umanista, che fu pievano dal 1439 fino al 1477, anno della sua morte. Egli fece costruire un cinta muraria intorno all'intero complesso con torri angolari che conferiva alla chiesa l'aspetto di una fortezza inespugnabile. Fece inoltre edificare un secondo chiostro e, all'interno della chiesa, i due tempietti esemplificati sul modello del tempietto michelozziano della Santissima Annunziata.

Ad Andrea Buondelmonti, altro personaggio di spicco e mecenate della chiesa, si deve la costruzione nel 1522 dell'abside poligonale. Alla fine del Cinquecento proseguirono i lavori all'interno della chiesa con l'erezione di quattro altari in pietra serena sormontati da finestre timpanate e con l’apertura ai lati del transetto di due cappelle.

La cessazione della peste del 1633 dopo la traslazione della venerata Immagine a Firenze, accrebbe la popolarità della Vergine dell'Impruneta alla quale furono profondamente devoti anche i Medici. In tale occasione, in segno di ringraziamento, vennero tributati alla Madonna splendidi doni come ex-voto, attualmente esposti nel Museo del Tesoro. La Compagnia delle Stimmate di San Francesco a Firenze edificò nel 1634 a proprie spese il portico antistante la facciata eseguito da Gherardo Silvani.

Al tempo del Pievano Stefano risale la costruzione del chiostro grande e degli ambienti della canonica.

Gli interventi rinascimentali sul complesso di Santa Maria, divenuta nel frattempo Propositura, si devono al vescovo Antonio degli Agli, celebre umanista, che fu pievano dal 1439 fino al 1477, anno della sua morte. Egli fece costruire un cinta muraria intorno all'intero complesso con torri angolari che conferiva alla chiesa l'aspetto di una fortezza inespugnabile. Fece inoltre edificare un secondo chiostro e, all'interno della chiesa, i due tempietti esemplificati sul modello del tempietto michelozziano della Santissima Annunziata.

Ad Andrea Buondelmonti, altro personaggio di spicco e mecenate della chiesa, si deve la costruzione nel 1522 dell'abside poligonale. Alla fine del Cinquecento proseguirono i lavori all'interno della chiesa con l'erezione di quattro altari in pietra serena sormontati da finestre timpanate e con l’apertura ai lati del transetto di due cappelle.

La cessazione della peste del 1633 dopo la traslazione della venerata Immagine a Firenze, accrebbe la popolarità della Vergine dell'Impruneta alla quale furono profondamente devoti anche i Medici. In tale occasione, in segno di ringraziamento, vennero tributati alla Madonna splendidi doni come ex-voto, attualmente esposti nel Museo del Tesoro. La Compagnia delle Stimmate di San Francesco a Firenze edificò nel 1634 a proprie spese il portico antistante la facciata eseguito da Gherardo Silvani.

Nel 1711 si ebbe un'altra processione voluta dallo stesso Granduca con la speranza che la Vergine scongiurasse l’imminente fine della dinastia medicea, concedendo la guarigione all'erede al trono, il Gran Principe Ferdinando. Questa traslazione, che si protrasse dal 20 maggio al 3 giugno, fu una delle più spettacolari, e splendidi furono i doni tributati alla Vergine, tra i quali il Paliotto in argento di Giovan Battista Foggini, donato dai Medici per l'altare della Madonna.

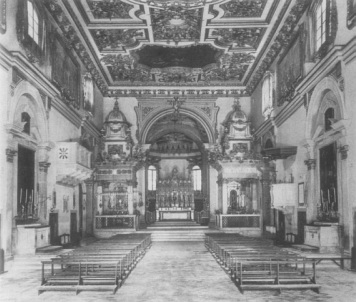

La trasformazione più importante, attuata all'interno della chiesa, avvenne nel 1714 sotto l'impulso del pievano Giovan Battista Casotti. All'architetto Alessandro Saller venne conferito l'incarico di ristrutturare l'interno della chiesa sul modello della Santissima Annunziata. Il Saller progettò un fastosissimo soffitto intagliato e dorato, portato a compimento nel 1717. Le finestre cinquecentesche della navata e del coro furono sostituite da finestre di tipologia barocca; una cornice marcapiano dorata correva per tutta la lunghezza della chiesa al di sopra degli altari. I tempietti quattrocenteschi furono sopraelevati da cupole dorate e la navata fu ornata in alto da grandi quadri con ricche cornici rappresentanti i Miracoli della Vergine. Infine l'organo cinquecentesco fu spostato nella controfacciata dove venne inserito in un'imponente cantoria in legno intagliato e dorato. La politica dei Lorena, tesa alla modernizzazione in senso laico e illuminista dello Stato, ridimensionò il culto della Vergine, che venne portata in processione a Firenze l'ultima volta nel 1740.

La trasformazione più importante, attuata all'interno della chiesa, avvenne nel 1714 sotto l'impulso del pievano Giovan Battista Casotti. All'architetto Alessandro Saller venne conferito l'incarico di ristrutturare l'interno della chiesa sul modello della Santissima Annunziata. Il Saller progettò un fastosissimo soffitto intagliato e dorato, portato a compimento nel 1717. Le finestre cinquecentesche della navata e del coro furono sostituite da finestre di tipologia barocca; una cornice marcapiano dorata correva per tutta la lunghezza della chiesa al di sopra degli altari. I tempietti quattrocenteschi furono sopraelevati da cupole dorate e la navata fu ornata in alto da grandi quadri con ricche cornici rappresentanti i Miracoli della Vergine. Infine l'organo cinquecentesco fu spostato nella controfacciata dove venne inserito in un'imponente cantoria in legno intagliato e dorato. La politica dei Lorena, tesa alla modernizzazione in senso laico e illuminista dello Stato, ridimensionò il culto della Vergine, che venne portata in processione a Firenze l'ultima volta nel 1740.

La chiesa, consacrata Basilica minore nel 1925, fu travolta dagli insensati bombardamenti del 27 e 28 luglio 1944, che distrussero gran parte delle strutture barocche e danneggiarono gravemente molte opere d'arte.

Solo l'Immagine della Vergine non subì danni, ma - trasferita a Firenze - venne riportata nel 1947 all'Impruneta, secondo l'antica tradizione, su un carro trainato da buoi, accompagnata da una moltitudine di fedeli.

Solo l'Immagine della Vergine non subì danni, ma - trasferita a Firenze - venne riportata nel 1947 all'Impruneta, secondo l'antica tradizione, su un carro trainato da buoi, accompagnata da una moltitudine di fedeli.

"ALLE ORIGINI DEL SANTUARIO DELL'IMPRUNETA"

Testo di Franco del Grosso, tratto dagli atti del convegno: "Impruneta: una Pieve, un paese", svoltosi nei giorni 20/22 Maggio 1982.

LA FONDAZIONE DELLA BASILICA DELL'IMPRUNETA - La fondazione della chiesa d’Impruneta è circondata da leggende e tradizioni popolari che rendono molto problematico il recupero di una realtà storica, ma nello stesso tempo ci fanno comprendere l’importanza e il fascino che essa ha esercitato nella tradizione religiosa fiorentina.

I documenti antichi che si riferiscono a questa chiesa usano il termine di pieve.

Del periodo delle origini non abbiamo alcuna notizia precisa, se non vogliamo attribuire a questa chiesa un riferimento che si trova in un documento di Carlo Magno del 774 con il quale il re dei Franchi ordina che alcuni beni della «Plebe Sanctae Mariae in Penite» siano donati al monastero di Nonantola presso Modena. Anche se il riferimento è generico, va tenuto in considerazione che questa abbazia benedettina aveva sicuramente altre proprietà nel territorio fiorentino. Certamente esisteva un edificio sacro anteriore al Mille, ma di questa vecchia chiesa e delle pievi precedenti all’XI secolo nel territorio fiorentino non è rimasto niente.

In una lapide di epoca romanica posta accanto alla porta della chiesa vi è incisa la data della consacrazione di questo edificio sacro e il nome di chi la consacrò, il cardinale Umberto di SiIva Candida: «Per manibus Umberti Archiepiscopi missu a Nicolao papa». È il 3 gennaio 1060.

LA LEGGENDA DEL RITROVAMENTO DELLA VENERATA IMMAGINE - Le fonti attraverso le quali è giunta a noi sono di due generi, quello scritto e quello iconografico. La fonte scritta la troviamo nel Capitoli della Compagnia della Madonna dell’Impruneta composti verso il 1375 del pievano messer Stefano; egli afferma d’aver attinto a una scrittura piu antica, della prima metà del XIV secolo.

Tre sono le fonti iconografiche: un bellissimo bassorilievo di marmo del XV secolo, una campana rifusa nel 1683, ma «gettata l'anno 1323 nel quale di bassorilievo si vedeva espressa l’istoria del ritrovamento di questa venerata immagine, rappresentante un romito e alcuni lavoratori con vanghe e marre e un paio di giovenchi sotto il giogo, tutti in ginocchioni intorno ad una tavola colI’effige di Maria», infine lo sportello d’argento sbalzato del ciborio opera elegante e pregevole del Foggini del 1695.

Per prima cosa la leggenda vuole affermare l'antichità del dipinto attribuendolo all’evangelista Luca, così si legge nei Capitoli della compagnia scritti da messer Stefano pievano: «il dipintore d'essa el vangelista Luca Santo». La prima notizia di Luca pittore risale a Teodoro, il lettore che scrivendo verso il 530 riferisce come l'imperatrice Eudossia inviò a Pulcheria, nella citta di Costantinopoli una immagine della Madonna dipinta da Luca e ritrovata da lui a Gerusalemme. Diverse sone le immagini di Maria attribuite a Luca, le più famose sono quelle di Czestochowa, di Santa Maria Maggiore a Roma, quella di Bologna, etc.

Se nell'antico testamento il carro e le vacche percorrono, guidate da Dio, la strada che riporta l'Arca dell'Alleanza in mezzo a Israele, nella leggenda della Madonna d'Impruneta, il carro trascinato dai bovi indica il posto dove è nascosta all'insaputa di tutti, un’immagine di Maria, che è I’arca della nuova alleanza. La leggenda attinge dalla Bibbia e il parellelismo fra le due storie è alquanto evidente. Tutto il culto di questa immagine ha certe

caratteristiche proprie dell’Arca deII’Alleanza dell'antico Israele. Mentre altre immagini vengono dal mare, portate datempeste o da velieri senza equipaggio, o daI cielo trasportate da angeli, la pittura della Madonna d'lmpruneta viene dalla terra. È importante notare come il lavoro di questo paese trae dalla terra la sua prima materia per la produzione, più che secolare, della terracotta. La leggenda scritta da messer Stefano pievano con il passare degli anni si è ampliata con altri particolari. L’aggiunta di elementi estranei avviene per il bisogno di integrare i dati mancanti della realtà e per aumentare le proporzioni. Per questo in periodi successivi ci si e posti la domanda come e perché la tavola della Madonna dipinta da san Luca fu nascosta sotto terra, e si è integrata la storia raccontando i fatti di san Romolo vescovo di Fiesole.

La storia di san Romolo e dei primi cristiani di Fiesole nasce nell'intento di convalidare I’antichità dell'immagine dipinta da Luca portata da san Pietro e affidata da questi a san Romolo, e si serve per questo scopo di una tradizione molto popolare per tutto il Medioevo, che fa risalire il primo fiorire del cristianesimo non a Firenze, ma a Fiesole nel I secolo.

I documenti antichi che si riferiscono a questa chiesa usano il termine di pieve.

Del periodo delle origini non abbiamo alcuna notizia precisa, se non vogliamo attribuire a questa chiesa un riferimento che si trova in un documento di Carlo Magno del 774 con il quale il re dei Franchi ordina che alcuni beni della «Plebe Sanctae Mariae in Penite» siano donati al monastero di Nonantola presso Modena. Anche se il riferimento è generico, va tenuto in considerazione che questa abbazia benedettina aveva sicuramente altre proprietà nel territorio fiorentino. Certamente esisteva un edificio sacro anteriore al Mille, ma di questa vecchia chiesa e delle pievi precedenti all’XI secolo nel territorio fiorentino non è rimasto niente.

In una lapide di epoca romanica posta accanto alla porta della chiesa vi è incisa la data della consacrazione di questo edificio sacro e il nome di chi la consacrò, il cardinale Umberto di SiIva Candida: «Per manibus Umberti Archiepiscopi missu a Nicolao papa». È il 3 gennaio 1060.

LA LEGGENDA DEL RITROVAMENTO DELLA VENERATA IMMAGINE - Le fonti attraverso le quali è giunta a noi sono di due generi, quello scritto e quello iconografico. La fonte scritta la troviamo nel Capitoli della Compagnia della Madonna dell’Impruneta composti verso il 1375 del pievano messer Stefano; egli afferma d’aver attinto a una scrittura piu antica, della prima metà del XIV secolo.

Tre sono le fonti iconografiche: un bellissimo bassorilievo di marmo del XV secolo, una campana rifusa nel 1683, ma «gettata l'anno 1323 nel quale di bassorilievo si vedeva espressa l’istoria del ritrovamento di questa venerata immagine, rappresentante un romito e alcuni lavoratori con vanghe e marre e un paio di giovenchi sotto il giogo, tutti in ginocchioni intorno ad una tavola colI’effige di Maria», infine lo sportello d’argento sbalzato del ciborio opera elegante e pregevole del Foggini del 1695.

Per prima cosa la leggenda vuole affermare l'antichità del dipinto attribuendolo all’evangelista Luca, così si legge nei Capitoli della compagnia scritti da messer Stefano pievano: «il dipintore d'essa el vangelista Luca Santo». La prima notizia di Luca pittore risale a Teodoro, il lettore che scrivendo verso il 530 riferisce come l'imperatrice Eudossia inviò a Pulcheria, nella citta di Costantinopoli una immagine della Madonna dipinta da Luca e ritrovata da lui a Gerusalemme. Diverse sone le immagini di Maria attribuite a Luca, le più famose sono quelle di Czestochowa, di Santa Maria Maggiore a Roma, quella di Bologna, etc.

Se nell'antico testamento il carro e le vacche percorrono, guidate da Dio, la strada che riporta l'Arca dell'Alleanza in mezzo a Israele, nella leggenda della Madonna d'Impruneta, il carro trascinato dai bovi indica il posto dove è nascosta all'insaputa di tutti, un’immagine di Maria, che è I’arca della nuova alleanza. La leggenda attinge dalla Bibbia e il parellelismo fra le due storie è alquanto evidente. Tutto il culto di questa immagine ha certe

caratteristiche proprie dell’Arca deII’Alleanza dell'antico Israele. Mentre altre immagini vengono dal mare, portate datempeste o da velieri senza equipaggio, o daI cielo trasportate da angeli, la pittura della Madonna d'lmpruneta viene dalla terra. È importante notare come il lavoro di questo paese trae dalla terra la sua prima materia per la produzione, più che secolare, della terracotta. La leggenda scritta da messer Stefano pievano con il passare degli anni si è ampliata con altri particolari. L’aggiunta di elementi estranei avviene per il bisogno di integrare i dati mancanti della realtà e per aumentare le proporzioni. Per questo in periodi successivi ci si e posti la domanda come e perché la tavola della Madonna dipinta da san Luca fu nascosta sotto terra, e si è integrata la storia raccontando i fatti di san Romolo vescovo di Fiesole.

La storia di san Romolo e dei primi cristiani di Fiesole nasce nell'intento di convalidare I’antichità dell'immagine dipinta da Luca portata da san Pietro e affidata da questi a san Romolo, e si serve per questo scopo di una tradizione molto popolare per tutto il Medioevo, che fa risalire il primo fiorire del cristianesimo non a Firenze, ma a Fiesole nel I secolo.

"LE TRASFORMAZIONI ARCHITETTONICHE DELLA BASILICA"

Testo di Antonio Paolucci, estratto dall'articolo "Il Santuario di S. Maria all'Impruneta - Le vicende del culto" contenuto nel libro "Il tesoro di Santa Maria all'Impruneta", Becocci Editore (1987). Il testo è riprodotto per gentile concessione degli "Amici dei Musei Fiorentini".

Da almeno seicento anni la chiesa di Santa Maria dell'Impruneta è celebre a firenze e in Toscana come santuario mariano. [...]

A differenza della quasi totalità dei luoghi di culto mariani, la chiesa dell’Impruneta non nacque come santuario. All’inizio della sua storia millenaria essa era soltanto chiesa plebana. Pieve cioè, parrocchia rurale eminente, sede del fonte battesimale, luogo di direzione e di coordinamento per le numerose chiese minori sparse nel vasto territorio circostante; almeno 21 secondo una bolla papale del 1156. La comunità dell’Impruneta, situata a pochi chilometri di distanza da Firenze, al centro di una ricca campagna ubertosa, sul tracciato della variante imperiale della Via Cassia, esisteva assai prima del Mille e tutto fa credere che un edificio sacro sorgesse nel luogo dell’attuaIe chiesa: forse costruito, come si e detto, sull’area di un precedente insediamento culturale pagano.

È solo a partire dal secolo XI, però, che abbiamo dati certi, epigrafici e documentari, sulla pieve imprunetina. Ancora oggi chi entri nel santuario per la porta maggiore potrà leggere la lapide memoriale della consacrazione, avvenuta il 3 gennaio 1060 "per manibus Umberti archiepiscopi missu a Nicolao papa". Era, quello, il tempo forte della riforma detta "gregoriana", quando la chiesa cattolica attraversava un periodo di profondo rinnovamento spirituale e organizzativo, al tempo stesso sintomo e causa della rinascita grandiosa di tutto l’Occidente. Il cardinale Umberto di Silva Candida e il papa Niccolò II, già vescovo di Firenze col nome di Gerardo di Borgogna, furono fra i campioni della riforma ecclesiale dell’XI secolo, all’interno della quale si colloca (e con un rilievo eminente almeno nello scenario toscano) la consacrazione della pieve imprunetina e l'organizzazione giuridica del suo territorio.

Nel ’3OO avviene la trasformazione definitiva. La chiesa dell’Impruneta, pur conservando il ruolo e il titolo di Pieve, si trasforma in Santuario e il culto della icona miracolosa, uscendo dal limiti della tradizione locale, incomincia ad imporsi nella vicina città di Firenze. Nel 1375, quando il pievano Stefano Buondelmonti fornisce la prima redazione scritta della leggenda, il mutamento e già avvenuto. In quello stesso periodo la chiesa viene ricostruita radicalmente per adeguarla alle esigenze della sua nuova funzione. Sul modello delle grandi chiese conventuali toscane, si progetta un edificio razionale e spazioso, in grado di ospitare convenientemente i pellegrini che sempre più numerosi arrivano da ogni parte per rendere omaggio alla Vergine.

Nonostante gli interventi edilizi e decorativi del XV e XVII secolo, nonostante i guasti della guerra e i restauri moderni, l‘assetto della chiesa dell‘Impruneta resta ancora oggi sostanzialmente quello progettato nel tardo ’300. Il polittico dell’altar maggiore dipinto da Pietro Nelli e Tommaso del Mazza - sbriciolato dalle bombe nel 1944 e sapientemente ricomposto dopo un restauro fra i più complessi e pregevoli di questo dopoguerra - ci appare come la testimonianza meglio significativa del grandioso rinnovamento, anche artistico, subìto alla fine del XIV secolo dalla pieve imprunetina. [...]

A differenza della quasi totalità dei luoghi di culto mariani, la chiesa dell’Impruneta non nacque come santuario. All’inizio della sua storia millenaria essa era soltanto chiesa plebana. Pieve cioè, parrocchia rurale eminente, sede del fonte battesimale, luogo di direzione e di coordinamento per le numerose chiese minori sparse nel vasto territorio circostante; almeno 21 secondo una bolla papale del 1156. La comunità dell’Impruneta, situata a pochi chilometri di distanza da Firenze, al centro di una ricca campagna ubertosa, sul tracciato della variante imperiale della Via Cassia, esisteva assai prima del Mille e tutto fa credere che un edificio sacro sorgesse nel luogo dell’attuaIe chiesa: forse costruito, come si e detto, sull’area di un precedente insediamento culturale pagano.

È solo a partire dal secolo XI, però, che abbiamo dati certi, epigrafici e documentari, sulla pieve imprunetina. Ancora oggi chi entri nel santuario per la porta maggiore potrà leggere la lapide memoriale della consacrazione, avvenuta il 3 gennaio 1060 "per manibus Umberti archiepiscopi missu a Nicolao papa". Era, quello, il tempo forte della riforma detta "gregoriana", quando la chiesa cattolica attraversava un periodo di profondo rinnovamento spirituale e organizzativo, al tempo stesso sintomo e causa della rinascita grandiosa di tutto l’Occidente. Il cardinale Umberto di Silva Candida e il papa Niccolò II, già vescovo di Firenze col nome di Gerardo di Borgogna, furono fra i campioni della riforma ecclesiale dell’XI secolo, all’interno della quale si colloca (e con un rilievo eminente almeno nello scenario toscano) la consacrazione della pieve imprunetina e l'organizzazione giuridica del suo territorio.

Nel ’3OO avviene la trasformazione definitiva. La chiesa dell’Impruneta, pur conservando il ruolo e il titolo di Pieve, si trasforma in Santuario e il culto della icona miracolosa, uscendo dal limiti della tradizione locale, incomincia ad imporsi nella vicina città di Firenze. Nel 1375, quando il pievano Stefano Buondelmonti fornisce la prima redazione scritta della leggenda, il mutamento e già avvenuto. In quello stesso periodo la chiesa viene ricostruita radicalmente per adeguarla alle esigenze della sua nuova funzione. Sul modello delle grandi chiese conventuali toscane, si progetta un edificio razionale e spazioso, in grado di ospitare convenientemente i pellegrini che sempre più numerosi arrivano da ogni parte per rendere omaggio alla Vergine.

Nonostante gli interventi edilizi e decorativi del XV e XVII secolo, nonostante i guasti della guerra e i restauri moderni, l‘assetto della chiesa dell‘Impruneta resta ancora oggi sostanzialmente quello progettato nel tardo ’300. Il polittico dell’altar maggiore dipinto da Pietro Nelli e Tommaso del Mazza - sbriciolato dalle bombe nel 1944 e sapientemente ricomposto dopo un restauro fra i più complessi e pregevoli di questo dopoguerra - ci appare come la testimonianza meglio significativa del grandioso rinnovamento, anche artistico, subìto alla fine del XIV secolo dalla pieve imprunetina. [...]

"STORIA DELL'OROLOGIO DI IMPRUNETA"

Sunto dal testo di Renzo Giorgetti, come riportato dalla targa in cotto affissa all'ingresso del Museo del Tesoro.

Verso la metà del XV sec. il pievano Antonio Degli Agli fece cingere la Chiesa e gli edifici annessi, comprendenti la dimora dei Buondelmonti, da robuste mura, a mo' di imponente fortilizio munito ai quattro angoli da massicce torri. Sopra quella situata alla sinistra della facciata, l'unica oggi rimasta integra, si trova da molti secoli l'orologio pubblico del paese, la cui storia ha inizio nel primo Rinascimento, cioè nel periodo di maggiore arricchimento del più importante edificio religioso di Impruneta.

Fu infatti verso la fine del 1520 che i responsabili dell'Opera di S. Maria commissionarono il congegno meccanico dell'orologio al più celebre fabbricante del momento, il maestro Camillo di Lorenzo della Volpaia, che aveva bottega a Firenze. Nei primi mesi del 1521, nella facciata della torre fu collocata "la spera", ovvero il quadrante di intonaco dipinto che aveva al centro una lancetta di rame dorato a forma di sole raggiante, come si evince da un pagamento di sette lire fatto a Giuliano di Stefano, ottonaio, "per resto della sua mercede della manifactura del sole dello oriolo". Nello stesso mese il pittore Bernardo di Simone fu saldato con 22 Lire per aver dipinto il quadrante e lo stemma della opere, mentre la lancetta a forma di sole venne fatta dorare nel maggio del 1534.

Molti sono stati nei secoli gli interventi di manutenzione e riparazione dell'orologio, in certi casi si può parlare di migliorie e veri e propri rinnovi: come per esempio l'intonaco della "mostra", cioè il quadtrante esterno sopra la torre, eseguito da Serafino Fantechi; o il congegno meccanico dell'orologio cinquecentesco, ricostruito nel 1853 dal frate certosino Alfonso Santini. Questo lavoro richiese un costo di 300 Lire, oltre ad una gratificazione di 106 Lire all'artefice dell'opera. Il meccanismo realizzato dal frate si trova ancora sopra il palco della torre. Il congegno ha le seguenti caratteristiche: telaio a castello in ferro battuto, fissato con viti e dadi. Tre montanti sul davanti, due cilindri affiancati con fusto di legno, funi metalliche sorreggenti due pesi di pietra caricati a manovella. Ogni cilindro mette in moto tra ruote di ottone; asta del pendolo di ferro e lente di lamiera ripiena di piombo; ventola esterna con due palette. Lo scappamento a caviglie è relativo ad una sostituzione effettuata nel 1915 dalla ditta Carlo Marziali di Firenze.

Sul retro del telaio si trova una ruota partitora con 22 tacche che regola la batteria alla francese suonante le 12 ore a replica.

Fu infatti verso la fine del 1520 che i responsabili dell'Opera di S. Maria commissionarono il congegno meccanico dell'orologio al più celebre fabbricante del momento, il maestro Camillo di Lorenzo della Volpaia, che aveva bottega a Firenze. Nei primi mesi del 1521, nella facciata della torre fu collocata "la spera", ovvero il quadrante di intonaco dipinto che aveva al centro una lancetta di rame dorato a forma di sole raggiante, come si evince da un pagamento di sette lire fatto a Giuliano di Stefano, ottonaio, "per resto della sua mercede della manifactura del sole dello oriolo". Nello stesso mese il pittore Bernardo di Simone fu saldato con 22 Lire per aver dipinto il quadrante e lo stemma della opere, mentre la lancetta a forma di sole venne fatta dorare nel maggio del 1534.

Molti sono stati nei secoli gli interventi di manutenzione e riparazione dell'orologio, in certi casi si può parlare di migliorie e veri e propri rinnovi: come per esempio l'intonaco della "mostra", cioè il quadtrante esterno sopra la torre, eseguito da Serafino Fantechi; o il congegno meccanico dell'orologio cinquecentesco, ricostruito nel 1853 dal frate certosino Alfonso Santini. Questo lavoro richiese un costo di 300 Lire, oltre ad una gratificazione di 106 Lire all'artefice dell'opera. Il meccanismo realizzato dal frate si trova ancora sopra il palco della torre. Il congegno ha le seguenti caratteristiche: telaio a castello in ferro battuto, fissato con viti e dadi. Tre montanti sul davanti, due cilindri affiancati con fusto di legno, funi metalliche sorreggenti due pesi di pietra caricati a manovella. Ogni cilindro mette in moto tra ruote di ottone; asta del pendolo di ferro e lente di lamiera ripiena di piombo; ventola esterna con due palette. Lo scappamento a caviglie è relativo ad una sostituzione effettuata nel 1915 dalla ditta Carlo Marziali di Firenze.

Sul retro del telaio si trova una ruota partitora con 22 tacche che regola la batteria alla francese suonante le 12 ore a replica.

"LE FONTI STORICHE SULLA BASILICA DELL'IMPRUNETA"

Grazie agli archivi digitali oggi disponibili è possibile consultare agevolmente le principali fonti storiche riguardanti il Santuario di Santa Maria all'Impruneta ed il culto della Venerata Immagine.

Una prima opera dedicata alla Madonna dell'Impruneta è lo scritto di Francesco Rondinelli "Relazione del contagio stato in Firenze l'anno 1630 e 1633 con un breve ragguaglio della miracolosa immagine della Madonna dell'Impruneta" stampato a Firenze nel 1634 da Giovanni Batista Landini. In rete sono disponibili due diverse edizioni: la prima è quella originale, resa disponibile dalla Biblioteca Digitale del Museo Galileo di Firenze: la qualità della scansione non è tuttavia molto buona. La seconda edizione è una ristampa del 1714 a cura di Jacopo Guiducci e Santi Marchi, resa disponibile su Google Libri: questa scansione è di migliore qualità.

Esiste una ulteriore edizione del resoconto del Rondinelli, sintetizzato a cura di Anton Maria Albizzini, dal titolo "Breve relazione della Madonna dell'Impruneta, estratta da un libro intitolato Relazione del contagio..." stampato nel 1711, disponibile anch'esso su Google Libri.

Infine si ricorda la più importante fonte storica sulla Basilica e sulla Venerata Immagine: l'opera di Giovambatista Casotti dal titolo "Memorie istoriche della miracolosa immagine di Maria Vergine dell'Impruneta" stampato a Firenze nel 1714 da Giuseppe Manni. L'opera è resa disponibile dal sito: archive.org.

Una prima opera dedicata alla Madonna dell'Impruneta è lo scritto di Francesco Rondinelli "Relazione del contagio stato in Firenze l'anno 1630 e 1633 con un breve ragguaglio della miracolosa immagine della Madonna dell'Impruneta" stampato a Firenze nel 1634 da Giovanni Batista Landini. In rete sono disponibili due diverse edizioni: la prima è quella originale, resa disponibile dalla Biblioteca Digitale del Museo Galileo di Firenze: la qualità della scansione non è tuttavia molto buona. La seconda edizione è una ristampa del 1714 a cura di Jacopo Guiducci e Santi Marchi, resa disponibile su Google Libri: questa scansione è di migliore qualità.

Esiste una ulteriore edizione del resoconto del Rondinelli, sintetizzato a cura di Anton Maria Albizzini, dal titolo "Breve relazione della Madonna dell'Impruneta, estratta da un libro intitolato Relazione del contagio..." stampato nel 1711, disponibile anch'esso su Google Libri.

Infine si ricorda la più importante fonte storica sulla Basilica e sulla Venerata Immagine: l'opera di Giovambatista Casotti dal titolo "Memorie istoriche della miracolosa immagine di Maria Vergine dell'Impruneta" stampato a Firenze nel 1714 da Giuseppe Manni. L'opera è resa disponibile dal sito: archive.org.

|

VAI ALLA PAGINA SUCCESSIVA:

|